一、养殖池塘的维护

1、池塘的防渗措施

池塘防渗是为了防止和减少鱼池渗漏损失而实施的维护措施。池塘渗漏不仅增加了生产成本,还可以造成当地的水位上升,出现冷底地、泛酸地等现象。常见的池塘防渗漏维护措施主要有以下几种方法。

(1)压实法:一种采用机械或人工夯压池塘表层,增加土壤密实度来减少池塘渗漏的方法,有原状土压实和翻松土压实两种。

原状土压实主要用于沙壤土池塘,在池塘成型后,先去除表面的碎石、杂草等杂物后,通过机械或人工夯实的办法进行压实。

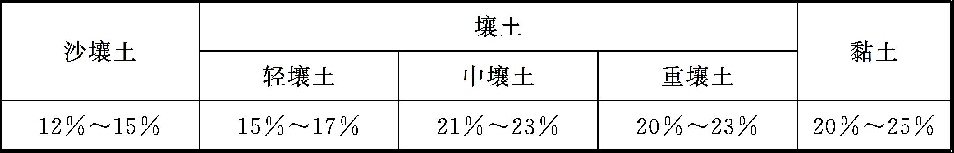

翻松土压实是将池塘底部和坡面的土层挖松耙碎后进行压实的一种方法。土壤湿度是影响压实质量的一个重要因素,表2-4是土壤压实的适宜湿度。

表2-4 不同土壤压实的湿度

(2)覆盖法:利用黏性土壤在池塘表面覆盖一层一定厚度的覆盖层,以达到防渗漏的方法。

覆盖土壤一般为黏土,覆盖厚度一般要超过5厘米。覆盖法施工的工序包括挖取黏土、拌合调制用料、修正清理池塘覆盖区、铺放黏土、碾压护盖层等。

(3)填埋法:即利用池塘水体中的细沙粒填充池塘土壤缝隙,达到降低池塘土壤透水性和防渗漏的一种方法。

一般情况下填埋的深度越大,防渗漏效果越好,厚度2~10厘米的填埋层可以减少50%~85%的渗漏。填埋法可在净水或动水中进行,池塘的不同部位填埋厚度不同。

(4)塑膜防渗法:利用塑膜覆盖在池塘表面,防止池塘渗漏的一种方法。

目前常用的防渗塑膜主要有聚氯乙烯和聚乙烯地膜、HEPE塑胶防渗膜、土工布等。

塑膜的厚度一般为0.15~0.5毫米,抗拉强度超过20兆帕。塑膜覆盖防渗法施工简单,防渗效果好,有表面铺设和铺设埋藏两种形式。

施工时要注意平整池塘底面,清除碎石、树枝等杂物;铺设后应注意防止利器刮破塑膜,并定期检查接缝处是否破裂,发现破裂应及时黏结。

2、池塘的清淤整形

(1)清淤:淤泥的沉积使池塘变浅,从而使池塘有效养殖水体减少、产量下降。淤泥较多的池塘一定要进行清淤,一般精养池塘至少3年清淤1次。

一般草鱼、鲂、鲤鱼池池底淤泥厚度应小于15厘米,鲢、鳙、罗非鱼池以20~30厘米为宜。池塘清淤设备主要有以下两种。

①立式泥浆泵。立式泥浆泵是一种利用单吸离心泵直接抽吸池塘底部淤泥的清淤设备,主要用于疏浚池塘或挖方输土,还可以用于浆状饲料、粪肥的汲送,具有搬运、安装方便,防堵塞效果好的特点,用于池塘底部沉积物处理。

②水利挖塘机组。水利挖塘机组是模拟自然界水流冲刷原理,借水力连续完成挖土、输土等工序的清淤设备。

一般由泥浆泵、高压水枪、配电系统等组成。水利挖塘机组具有构造结构简单、性能可靠、效率高、成本低、适应性强的特点。在池塘底泥清除、鱼池改造方面使用较多。

(2)池塘整形:池塘的塘埂等部位因经常受到雨水、风浪等的冲蚀出现坍塌,若不及时修整维护,会影响到池塘的使用寿命。一般每年冬春季节应对池塘堤埂进行1次修整。

(3)进排水设施维护:池塘的进排水管道、闸门等设施因使用频繁,常常会出现进水管网破裂、排水闸网损坏、进排水管道堵塞等现象。

在养殖过程中,应定期检查池塘的进排水设施,发现问题及时维修更换,确保养殖生产的正常运行。

二、养殖池塘的改造

(一)池塘的改造原则

鱼池经过多年的使用后池底会出现淤积坍塌等现象,不能满足养殖生产需要,还有的养殖池塘因布局结构不合理,无法满足养殖需要,就必须对池塘进行改造。池塘改造的原则主要有以下几个方面。

(1)池塘规格要合理:旧池塘的面积不符合养殖需要,不利于生产操作,需要对鱼池进行重新建设。

池塘的规格一定要与养殖特点相结合,在南方地区,成鱼池一般0.33~1.33公顷,鱼种池一般0.13~0.33公顷,鱼苗池一般0.07~0.13公顷;在北方地区养鱼池的面积有所增加。

(2)池塘深度要符合养殖需要:一般情况下养鱼池塘有效水深不应低于1.5米,成鱼池的深度在2.5~3.0米,鱼种池在2.0~2.5米。北方越冬池塘的水深应达到2.5米以上。池埂顶面一般要高出池中水面0.5米左右。

(3)进排水通畅:池塘进排水设施要保障进排水通畅,排水闸门最好建到池塘底部,以能排干全部水体为好。进水管一般应高于池塘最高水面,防止鱼类进入进水渠道。

(4)塘埂宽度、坡度要符合生产要求:池塘塘埂一般用匀质土筑成,埂顶的宽度应满足拉网、交通等需要,一般在1.5~4.5米。

池埂的坡度大小取决于池塘土质、池深、护坡与否和养殖方式等。一般池塘的坡比为1∶(1.5~3),若池塘的土质是重壤土或黏土,可根据土质状况及护坡工艺适当调整坡比,池塘较浅时坡比可以为1∶(1~1.5)。

(5)池底平坦、有排水的沟槽和坡度 池塘底部的坡度一般为1∶(200~500)。

在池塘宽度方向,应使两侧向池中心倾斜。面积大的池塘,底部应建设主沟和支沟组成的排水沟。

主沟最小纵向坡度为1∶1000,支沟最小纵向坡度为1∶200。相邻的支沟相距一般为10~50米,主沟宽一般为0.5~1.0米、深0.3~0.8米。

(二)池塘改造的措施

(1)小塘改大塘、大塘改小塘:根据养殖要求,把原来面积较小的池塘通过拆埂、合并改造成适合成鱼养殖的大塘。把原来面积较大的池塘通过筑埂分割成适合育苗养殖的小塘。

(2)浅水池塘挖深:通过清淤疏浚,把池塘底部的淤泥挖出,加深池塘,使能达到养殖需要。

(3)进排水渠道改建:进排水渠道分开,减少疾病传播和交叉污染;通过暗渠改明渠,有利于进排水和管理。

(4)塘埂加宽:随着养殖生产的机械化程度越来越高,池塘塘埂的宽度应满足一般动力车辆进出的需要;同时加宽塘埂还有利于生产操作和增加塘埂的寿命。

(5)增加排放水处理设施:养殖排放水污染问题已成为重要的面源污染问题,引起了社会的关注,严重制约了水产养殖业的发展。

通过池塘改造建设人工湿地、生态沟渠等生态化处理设施可以有效地净化处理养殖排放水。

(三)养殖池塘水质生态净化设施改造

1、养殖池塘常用生态水质净化设施

(1)人工湿地:人工湿地是由人工建造和控制运行的与沼泽地类似的地面,将污水、污泥有控制地投配到经人工建造的湿地上,污水与污泥在沿一定方向流动的过程中,主要利用土壤、人工介质、植物、微生物的物理、化学、生物三重协同作用,对污水、污泥进行处理的一种技术。

其作用机制包括吸附、滞留、过滤、氧化还原、沉淀、微生物分解、转化、植物遮蔽、残留物积累、蒸腾水分和养分吸收及各类动物的作用。

将水源水或养殖废水经人工湿地处理后,水体中的有毒、有害物质被人工湿地吸收利用从而使水体得以净化。

文章来源:水产研究社

责任编辑:张晓曼

转载声明:本文转自以上平台,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除