一 、品种介绍

斑点叉尾鮰,又称沟鲇,是一种大型经济鱼类。原产于美洲,我国于 1984 年从美国引进,1987 年人工繁殖成功,现在已成为我国一个重要的水产养殖品种。

斑点叉尾鮰体形较长,体表光滑无鳞,黏液丰富,头部上下颌具有触须 4 对,具有脂鳍一个,尾鳍分叉较深,体两侧背部淡灰色,腹部乳白 色,幼鱼体两侧有明显而不规则的斑点,成鱼斑点逐步不明显或消失。

斑点叉尾鮰属底栖鱼类,喜栖息于流水和微流水中,常见于沙质或石 砾底质的水体底层 。能在 0 ~ 40℃范围内存活,最适生长温度 25 ~ 30℃20℃以下生长缓慢。在溶氧 2.5mg/L 以上即能正常生活。适宜 pH 值 6.5 ~ 9.0 。适应盐度为 0.2 ~ 8.5%。8℃开始摄食,杂食性,较贪食。在天然水域中,幼鱼主要以水生昆虫 、浮游动物等为食,成鱼则以各种陆生和水生昆虫 、软体动物 、小鱼虾 、植物种子等为主要食物。在人工饲养条件下适于投喂人工配合饲料。最大个体可达20kg 。性成熟最小年龄为 3 龄,繁殖季节在 5 ~ 8 月份,繁殖水温为 20~28℃ 。

二 、苗种培育

1 、鱼苗培育

(1) 培育池条件

鱼苗培育可在水泥池中进行。水泥池长方形,规格为 8-10m2,池水深 50-60cm,排水口用网目为 0.4mm 的网布纱窗拦住。培育用水应用规格 32 孔/cm (相当于 80 目) 的筛绢网过滤,水质应符合渔业水质标准,适宜水温为 23-30℃ 。

(2) 鱼苗投放

鱼苗出膜的第二天,体表开始分布黑色素、卵黄囊吸收 65%-70% 时,采用虹吸法,用内径 1.3cm 的塑料软管,将卵黄囊的鱼苗从孵化槽内吸出,移入培育池中 。孵化槽中的鱼苗放入培育池时温差不超过 ± 2℃ 。放养密度为10000 尾/m2 。

(3) 培育管理

①鱼苗在流水培育池暂养三天后,开始在培育池投喂活体浮游动物,然后用活体浮游动物与微型颗粒饲料混合投喂养,每 4 小时投喂 1 次;② 培育池需保持不间断流水,适宜流量为1.0-1.5m3/小时,并同时用增氧机 增氧,保持溶氧量在 6mg/L 以上;③流水培育池每天要进行清理池底有机 物与污泥一次;④鱼苗培育 7-10 天,体长 1.5cm 以上,鱼苗出流水池进行池塘夏花培育。

2 、鱼种培育

(1) 培育池条件

鱼种培育池应水源充足,水质清新,进排水水分开,排灌方便,交通便利,水源水质符合渔业水质标准 。苗种培育池为土质池 、池形整齐 、池 底平坦,池深 2.5m,夏花培育池适宜面积 2-3 亩,大规格鱼种培育池适宜 面积为 3-5 亩。苗种培育池水体溶氧量应在 5mg/L 以上,水温为 23℃-30℃,pH 值为 6.8-8.0,适宜透明度为 40cm-45cm。

(2) 培育池准备

池塘清整:排干池水,曝晒池底 7-10 天,清除杂物和过多的淤泥,修整池埂。

药物清塘:干法清塘,保留池水 5-10cm,每亩用生石灰 60-75 公斤,用水溶化后趁热全池泼洒 。毒性消失时间为 7-10 天。带水清塘,每亩用漂白粉15 公斤,用水溶解后全池泼洒。毒性消失时间为 3-5 天。

注水:清塘 2-3 天后注水,鱼苗池水深至0.5-0.6m,鱼种池水深 0.8-1m 。注水时用规格为 24 孔/cm (相当于 60 目) 的密网过滤。

施基肥:放鱼前 3-5 天,施经发酵腐熟的有机肥 200-500 公斤/亩或绿肥 200-300公斤/亩。鱼苗培育池放养时透明度 25-30cm,鱼种培育池 35-40cm。

试水:放养前一天,将 50-100尾活鱼苗放入设置于池塘内的小网箱中,经12-24 小时观察鱼苗的状态, 检查池水药物毒性是否消失。

试水后用夏花捕捞网拉网 1-2 次,若有野鱼或敌害生物,应重新清塘。

(3) 鱼苗放养

放养的鱼苗规格全长不小于 1.5cm 。池塘培育鱼种放养密度为1.5cm 鱼苗 3 万尾/亩。

(4) 饲料投喂

饲料要求:饲料粗蛋白含量不低于 38-40%,粒径应与不同规格鱼种 的口径相适应,动物性饲料要求新鲜,无污染,使用前应清洗干净和消毒处理。鱼苗下塘 2 ~ 3 天后,开始逐渐投喂斑点叉尾鮰鱼苗专用粉状配合饲料。第二周改投喂破碎料,第三周改投喂粒径为 1mm 的颗粒配合饲料。

投喂方法:池塘内应设置投食台 (点),定点投喂饲 料。水温 20- 25℃,日投饲率 2.0-2.5%;水 温 25-30℃,日投饲率 3.0-3.5%;水温30- 35℃,日投饲率 2.0-2.5%,日投饲率为饲料干重与鱼体重量的百分比。

鱼体全长在 3-5cm 日投喂 3 次,分别是 7 时-8 时 、12 时-13 时 、18时-19 时;鱼体全长在 5cm 以上日投喂 2 次,7 时-8 时 、17 时-18 时。

(5) 日常管理

鱼种培育过程中日常管理是一项关键性工作。坚持早晚巡塘,观察鱼摄食和生长情况 。注意池塘水质变化,经常加注新水,改善水质,预防缺氧和泛池,在高峰投喂季节,一般 10 ~ 15 天加注新水一次。每 15 天左 右,每亩用生石灰 10 ~ 15kg 化浆后全池泼洒 。池水深度,以水深 1.3-1.5m 为宜,保持水体透明度为 40-50cm。

定期检查鱼体规格,及时增加饵料。鱼苗经过20 ~ 30天培育,全长达 4 ~ 5cm 鱼种,这时应及时拉网分池,转入大规格鱼种培育阶段。

三 、成鱼养殖

1. 池塘条件

水源充足,水质清新,进排水分开,排灌方便,交通便利,池塘面积为5 ~ 10 亩 、池深为 2.5 m ~ 3 m 、池水深为1.8 m ~ 2 m。水源水质应符合渔业水质标准。池塘水体的溶氧量应在4.5 mg/L 以上,pH为6.8 ~ 8.5,适宜透明度为 35 cm ~ 40 cm。

2. 池塘准备

池塘清整:排干池水,曝晒池底 7-10 天,清除杂物和过多的淤泥,修整池埂。

药物清塘:干法清塘,保留池水 5-10cm,每亩用生石灰 60-75 公斤,用水溶化后趁热全池泼洒 。毒性消失时间为 7-10 天。带水清塘,每亩用漂 白粉15 公斤,用水溶解后全池泼洒。毒性消失时间为 3-5 天。

注水:清塘 2-3 天后注水,池水深 1.5-2m 。注水时用规格为 24 孔/cm(相当于 60 目) 的密网过滤。

3. 鱼种放养

鱼种质量:鱼种游动活泼,体质健壮,体色一致,体表光滑,黏液丰富,体两侧有不规则的斑点,无损伤 、无疾病 、无畸形,鱼种规格整齐。

放养密度:放养全长为 18 cm ~ 20 cm 的鱼种,密度为1000 尾~1 200尾/亩 。搭配体长15 cm ~ 20 cm 的鲢 、鳙鱼种100 尾/亩。

放养方法:鱼种适宜放养时间 12 月至次年 2-3 月,投放前必须用 2% ~ 3% 的食盐水溶液浸泡消毒 5 ~ 7 分钟。

4. 饲料投喂

以投喂配合颗粒饲料为好。配合饲料的卫生安全要求应符合有关标准规定,饲料粗蛋白的含量不低于 32 %,粒径应与不同规格鱼的口径相适应。

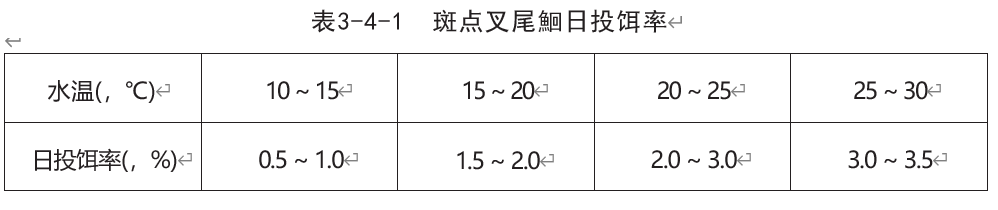

投喂沉性饲料应设置投食台 (点),浮性饲料应设置拦饵架,定点投喂饲料。日投饵率因水温而异。食用鱼饲养日投饲量见表 1,水温 30℃以上投饵率要适当减少。鱼体重在 50g 以下日投饲 3 次,6 时~7 时 、12 时~ 13 时 、18 时~ 19 时,体重在 50 g 以上日投饲 2 次,6 时~7 时 、18 时~ 19 时,各投喂 1 次。

注:日投饵率为每天投喂饲料重量占池中鱼体总重的百分比。

切忌过度投喂,低温 、阴雨天气少投,每次以半小时吃完为好。饲料投喂要做到 “四看”、“四定”的原则,“四看”即看季节 、看水质 、看鱼的活动和摄食情况,“四定”即定时 、定量 、定位 、定质。

5. 饲养管理

养殖过程中要坚持早晚巡塘,查看水质 、观察鱼情,发现问题及时处理,及时清除池塘内杂物 、死鱼, 填写 “水产养殖生产记录”。遇天气闷热 、雷阵雨 、阴雨等天气要实时开启增氧机,每 15天换水 1 次,换水量约 为池水总量的 1/3。注意随苗种生长规格的加大和摄食强度的增长而增加 池水深度,早期水位控制在 1m 左右, 中后期 1.5m 左右,高温时 1.8 ~ 2.0m。保持饲养水体的溶解氧在 4.5 mg/L 以上,pH 6.8 ~ 8.5,透明度为 40cm~ 45cm,池塘水色为淡茶褐色,保持池塘的清洁卫生。高温季节 15 ~ 20 天,每亩泼洒生石灰 15 ~ 20kg。

6. 商品鱼捕捞

斑点叉尾鮰起捕的时间应根据水温、生长状况和市场的需要来决定 。体重达 750g 以上即可捕捞上市。池塘养殖捕捞较为容易,一般拉网 2 ~ 3 次起捕率可达 95%以上。为防止上市过于集中,最好在不同时间,放养不同规格的鱼种,产品分散上市;而且,错开季节在春夏季上市的商品鱼可获得更高的利润和效益。

四 、病害防治

坚持 “以防为主、防重于治 、无病早防 、有病早治”的原则。鱼苗 、鱼种引进要严格进行检疫和消毒 。养殖池塘 、器具和运输工具应严格用药物消毒 。根据斑点叉尾鮰生活习性,创造良好的养殖条件,实行生物预防和无公害养殖。病害发生后,应正确诊断,合理用药,严禁使用违禁药物,严格执行休药期。斑点叉尾鮰几种常见疾病及主要防治方法如下。

( 一 ) 斑点叉尾鮰病毒病

病原:斑点叉尾鮰病毒。

症状:病鱼临床表现为嗜睡、打旋或水中垂直悬挂,然后沉入水中死亡 。病鱼首先是水肿 、双眼突出 、表皮发黑、鳃苍白,继而出现表皮和鳍条基部充血,腹部膨大,1% 的鱼嘴部和受伤背部可出现黄色坏死区域;剖后可见肌肉出血、体腔内黄色渗出物 , 肝 、脾 、肾出血或肿大, 胃内 无食物, 后肾严重损伤 。隐性带毒者是流行暴发流行中存活鱼的,一般无 临床症状。

流行情况:天然水体下病毒只感染鮰幼鱼和鱼苗,刚孵化鱼苗感染死亡率可达 100%;8 月龄以上的鮰鱼很少感染斑点叉尾鮰病毒。斑点叉尾鮰 病毒暴发流行与水温、养殖方式有着密切的关系,疾病的暴发流行最适水 温为 25℃ ~ 30℃,27℃时死亡率较高,温度低于18℃时死亡率明显下降甚至停止。本病 20℃时潜伏期10 天,25℃ ~ 30℃时 3 天,20℃以下不发病 。

高密度养殖、运输、水污染等胁迫因素及细菌感染均可诱发或引起疾病流行和大量死亡。斑点叉尾鮰病毒可水平传播和垂直传播。

防控方法:1. 预防对苗种场 、良种场实施防疫条件审核、苗种生产许可管理制度。加强疫病监测与检疫,掌握流行病学情况。通过培育或引进 抗病品种、注射疫苗,提高抗病能力。加强饲养管理,夏季要降低鱼苗的 养殖密度,减少环境胁迫。渔场中应设置隔离带将鱼卵孵化区和刚孵化鱼苗饲养区分开,并确认与带毒鱼完全隔离。2. 处理发现患病鱼或疑似患病鱼必须销毁,并对养鱼设施进行彻底消毒。

(二) 肠道败血病

病原:鮰爱德华氏菌。

症状:病鱼早期感染时食欲减退,严重时悬垂于水中,呈 “呆水” 状。慢性感染头部两眼之间的头颅顶中部腐烂成一个洞,体内有血红或淡黄色清水样腹水,内脏脂肪组织 、肝脏 、肠 、体腔壁及切开的肌肉组织有 紫斑样的出血,肾脏 、肝脏 、脾脏肿大,脾脏呈深红色,肝脏及胰脏有白色坏死病灶。急性感染鱼体表出血,多出现在下颌、眼眶周缘、腹部、体侧或鳍的基部。体侧表皮受损形成一个开口小溃疡,眼球突出,鳃片灰白,肿大。

流行情况:斑点叉尾鲴各个生长期对爱德华氏菌较易感染,以大规格鱼种感染最为严重,发病水温为 12 ~ 28℃,流行季节为春季(5-6月)与秋季(9—10 月) 。引发此病多为放养密度过大,水体溶氧长期偏低,池塘有机物沉积过多,饲养设施不完善,水源水质较差等因素所致。

防治方法:①选择投喂优质饲料,在发病期减少饲料投喂。②在饲料中添加维生素 C 可以增强鱼的抵抗力 。③在发病期间,全池泼洒稳定性二氧化氯 (0.3mg/L) 或强氯精 (0.4mg/L) 或漂白粉 (1.0mg/L)。④内服抗生 素药物盐酸多西环素 、恩诺沙星或硫酸新霉素时 (国标药物,任选一种即可),拌饲料投喂,每天一次,连喂 3 ~ 5 天 。⑤及时对病鱼死鱼进行无害化处理。

(三) 柱形病 (腐皮病)

病原:柱状黄杆菌。

症状:病鱼体色发黑,反应迟钝,靠边 、游动迟缓,摄食减少或停止摄食 。病鱼可出现不同程度烂尾 、烂鳍 、烂鳃 、皮肤灶性腐烂或体表溃疡灶,部分可在唇部 、头部等身体多个部位出现黄色增生物。病鱼内脏器官 病变表现常不明显,偶见脾脏肿大发黑。

流行情况:柱形病一年四季均可发生,较温暖的春末 、秋初为多发季节,水温 25 ~ 32℃时最常见。柱形病发生与鱼类应激反应因素直接相关,如鱼类生长高峰期的高温 、密度 、损伤 、水质恶化 、低溶氧 、高氨氮等。

防治方法:①池塘消毒要彻底,鱼种放养时对鱼体进行消毒。②保持水质清新,15 ~ 20 天每亩 1m 水深用 10 ~ 15kg 生石灰浆全池泼洒。③用甲砜霉素或氟苯尼考伴饵投喂,每天一次,连续 3 ~ 5 天。④ 1m3 用五倍子 1 ~ 1.5g 全池泼洒。

(四) 出血性败血病

病原:嗜水气单胞菌。

症状:病鱼在水中呈滞的抽搐性游动,不摄食,体表有圆形稀疏的溃疡,腹部肿胀,眼球突出,体腔内充满带血的液体,肾脏变软,肿大,肝脏灰白色带有小的出血点,后肠肛门常有出血症状,肠内充满带血或淡红 色的粘液。

流行规律:此病常年可发生,主要流行季节为春 、夏 、秋季,水温在 18 ~ 30℃时,鱼种 、成鱼均可感染发病。

防治方法:① 饲养水体定期用生石灰水或氯制剂交替进行水体消毒,4 ~ 10 月每半月1 次,10 月份以后每月1 次;② 已发病的病鱼,内服抗生 素药物盐酸多西环素 、恩诺沙星或硫酸新霉素时 (国标药物,任选一种即 可),拌饲料投喂,每天一次,连喂 3 ~ 5 天;③ 在饵料加工时,添加适量的维生素 C 可以增强疗效 。用量为 150 ~ 300mg/kg 饲料,连续投喂 20 天以上。

(五) 小瓜虫病

病原:多子小瓜虫。

症状:感染小瓜虫的病鱼头 、躯干 、鳃 、鳍 、 口腔处形成许多小白点,并伴有大量粘液 。表皮糜烂 、脱落 。病鱼体色发黑,游动异常,呼吸困难。

流行情况:流行于秋末和初春,水温 15 ~ 25℃是其暴发性致病的最适 水温。

防治方法: 防止野生鱼类进入养殖体系,杜绝养殖鱼受到小瓜虫感 染 。鱼塘灌满水之后, 至少要自净 3 天以后才能放入鱼苗,因为即使随水 源引入幼虫,在它们没有找到宿主感染时,2 天后会自行死亡 。曾经发生 过小瓜虫病的鱼塘,要进行彻底清塘,干塘撒生石灰 (200kg/亩塘),并且在烈日下曝晒一周 。保证鱼群的营养,如饲喂全价饲料和充足的多种维生 素,提高鱼体的免疫力,可以减少鱼群发生小瓜虫病的机会。

用 10g/m3 浓度的高锰酸钾进行短时 (20 分钟) 浸泡,或以 2% ~ 3% 盐 水浸泡用于治疗和预防有一定效果 。有条件的地方,将水温提高到 28℃以 上,以达到虫体自动脱落而死亡的目的 。在治疗的同时,必须将养鱼的水 槽 、工具进行洗刷和消毒,否则附在上面的包囊又可再感染鱼。

来源:湖北省农业事业发展中心

编辑:殷明

编审:谢珊

声明:本文转自以上平台,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除