一、品种介绍

武昌鱼学名团头鲂,体形侧扁,头小背隆,呈长菱形。它是一种静水生活的鱼类,平时栖息于底质为淤泥,有沉水植物的敝水区的中下层,生殖季节集群于有流水的场所进行产卵,冬季则在深水处的泥坑中越冬。

团头鲂的食性与草鱼相似,但其口小,摄食能力和强度都比不了草鱼,幼体(体长在3.5cm以下)以浮游动物,如枝角类、桡足类等为主要食料,鱼种至成鱼阶段以食草为主,其中水生芜萍、浮萍、苦草、轮叶黑藻、眼子菜等为主要食料,它也食旱草和人工投喂的各种

商品饲料。6—10月为摄食旺盛期。在1~2龄期间生长最快,以后逐渐减慢,一般当年鱼苗可长到100~150g,翌年即可达500g左右,最大个体可达4kg。

二、苗种培育

团头鲂鱼苗出膜后3天内,以体内卵黄囊为营养,当鱼苗长至6mm左右,开始摄食水体中的小型浮游生物,此时应及时下塘培育。

(一)鱼苗培育

鱼苗培育俗称“发塘”,即将鱼苗养至3cm左右的夏花鱼种阶段。鱼苗池最好是长方形,面积3亩左右,水深0.5~2.5m。鱼苗下池前半月左右,要将鱼池彻底消毒,然后灌注新水,注水时一定要在进水口用密的尼龙纱网过滤,严防野杂鱼等再次混入池水。刚开始注水约50~70cm,亩放鱼苗10万~15万尾。

团头鲂鱼苗放养初期,一般为混合营养期,即一边依靠卵黄营养生活,一边摄食小型浮游生物,如果池水水质为“嫩水”,水中生长有藻类和原生动物、轮虫等,可不必施肥。如果池水水质过瘦,水体中小型浮游生物生长跟不上鱼苗摄食需要,就要因地制宜施肥。通常,鱼池经清塘消毒后,水质较瘦,浮游生物生长较慢,可在鱼苗下塘前2~4天,施一定量的粪肥堆肥,用量为每亩水深1m,施肥300~500kg,具体应根据天气、水温、水色、浮游生物数量确定施肥量。

团头鲂的鱼苗开口摄食时,最好先喂一两次揉细的蛋黄粉水,以后可视具体情况采取如下方法培育。

1.豆浆培育法

即把黄豆或豆饼磨成浆喂鱼,起到既喂鱼又肥水的作用。黄豆或豆饼经浸泡磨成浆后,立即全池均匀泼洒投喂,一天以2次为宜,8:00—9:00,14:00—15:00。豆浆的投喂量,在鱼苗刚下池时,每天每亩用黄豆2~4kg,以后视天气和水体中浮游生物数量而定。一般从鱼苗养到夏花鱼种,每一万尾约需8kg左右的黄豆或豆饼。

2.施肥与豆浆综合培育法

在鱼苗下塘前施基肥的基础上,根据水色情况,适量施几次有机肥,同时每天每亩投喂用1~2kg黄豆磨成的豆浆。此法综合了施肥和豆浆饲养鱼苗的优点,效果较好。

3.草浆培育法

也具有投喂和施肥双重作用。草浆磨细,全池均匀泼洒,鱼苗可直接食用,也可培育浮游生物。未被摄食的草浆残渣及浆汁,在细菌的作用下,可分解成无机营养盐,供浮游植物吸收利用。

4.混合培育法

堆肥的配比可因地制宜,方法与四大家鱼类似,施肥量为每立方米水0.5kg堆肥,追肥量可减少,每隔2天追肥1次,每次每亩50kg,用堆肥饲养团头鲂鱼苗效果良好。

团头鲂鱼苗体质较为幼嫩,活动、摄食能力也相对较差,日常管理中,要勤巡塘,看水色,查病害,除杂除野,鱼苗下塘后5~7天,要加注新水,每次10~15cm,每隔3~5天加注新水1次。

经过25天左右的饲养,团头鲂鱼苗可长至3cm左右,达到了夏花规格,可出池分养。出塘前,需进行两次拉网锻炼。这一阶段的成活率通常为50%~60%。

(二)鱼种培育

由夏花养成冬片(或春片)鱼种阶段,方法与培育草鱼种基本相同。每亩放养团头鲂鱼苗8000~10000尾,可搭配10%~20%的鲢、鳙和青鱼夏花。也可在鲢、鳙或青鱼的鱼种池内配养10%~20%的团头鲂夏花。

鱼种池面积以3~6亩为宜,注水深2~2.5m,并配备0.75~2kW叶轮式增氧机一台。鱼种池在清整消毒后,应投施基肥培育天然饵料和引入一些芜萍、细萍入池培育,鱼种下池后还应投喂营养全面、适口性好的人工饲料,并少量搭配青饲料。人工饲料在夏花鱼种投放前期,以糊状和面团状投喂,20天后可制成细颗粒状投喂。饲料均应投喂在搭设的饲料台上。青饲料初期为芜萍、细萍等,后期可喂紫背浮萍、轮叶黑藻和切碎的新鲜旱草等。

投喂饲料量,在春、秋季节以投喂饲料后2小时内吃完为宜,在高温季节,每次投喂后维持半小时的摄食过程。投喂次数一般每天2~4次。

高温季节,特别是8、9两个月,要加强鱼种池水质的管理,在这一阶段,除了正常投喂饲料外,一般不再施用肥料,水质不宜过肥。鱼池水深要加深至2m以上,并经常加注新水,维持池水透明度30~40cm,同时还要科学地使用增氧机,避免随着池中载鱼量的增大而发生缺氧泛塘事故。入冬时,团头鲂鱼种个体一般可长到10~13cm,通常成活率在90%以上。

(三)鱼苗、鱼种运输

团头鲂鱼苗、鱼种较四大家鱼娇嫩,运输时更要细致,做好各项准备工作。团头鲂鱼苗在卵黄囊尚未完全消失,鳔的原基已出现,而腰点还不明显时下塘饲养成活率高,如腰点已明显出现的鱼苗下塘成活率就不高,这一点与家鱼苗是不同的。这样就要根据运送目的地的远近及鱼苗的发育情况,选好起运时间。

团头鲂的鱼种运输之前要对鱼体进行拉网锻炼,这一点是运输成败的重要措施。一般在运输前3天要拉网锻炼,第一次拉网锻炼的鱼种随即放回原塘,隔一天,在起运前4~5小时再度拉网,将鱼种捆在箱内锻炼约1小时。如远路运输,隔一天后可进行第三次拉网锻炼。在拉网锻炼的同时要去除混杂的野杂鱼、蝌蚪,排除粪便杂物,在起运的当天要停止喂食。

团头鲂鱼苗、鱼种运输的常用工具为尼龙袋和帆布篓。

1.尼龙袋充氧运输

尼龙袋原料为聚乙烯薄膜,规格为70cm×40cm,盛水1/3左右,装运鱼苗每袋5万~10万尾,装运夏花鱼种每袋5000尾左右,若是装冬片鱼种,鱼种规格10~13cm,每袋可装300~500尾。

2.帆布篓运输

1m3大小的帆布篓通常盛水0.6~0.8m3,可装鱼苗20万尾,夏花鱼种2万尾,春片鱼种0.1万~0.2万尾。运到目的地放鱼苗时,宜调整水温后,方可缓慢下池。

三、成鱼养殖

团头鲂成鱼池以东西向长方形为佳,面积5~10亩,水深2~3m为宜,水源要充足,水质良好无污染,池塘进排水设施齐全,保水性好,池底淤泥20cm左右,水质肥、活、爽,水色淡绿色,同时池塘四周应留有一定面积用于种植青饲料,每口成鱼池还需配备3kW增氧机1台。

(一)团头鲂鱼种放养

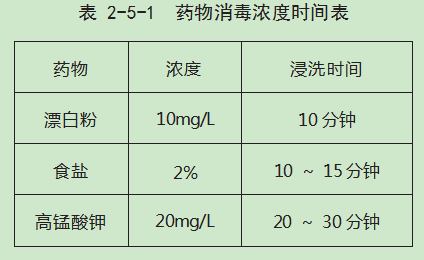

鱼种放养前,要对池塘进行清整消毒,清塘后,在鱼种放养前7~10天灌水1~1.5m,并施足基肥,一般采用有机肥料,粪肥、绿肥、厩肥均可。新开鱼塘要适当多施,养鱼多年的池塘,可少施或不施基肥。鱼种放养前还必须进行药浴消毒,常用方法见表2-5-1。

1.鱼种规格和质量

放养的鱼种规格应均匀,所放养的规格大小决定了商品鱼的规格大小。团头鲂一般放养1龄鱼种,规格10~13cm。放养的鱼种,特别是从外地采购的鱼种应选择体质健壮、无病、体形正常、体色光亮的个体,体表和鳃部没有肉眼可见的寄生虫。

2.鱼种放养时间

提早放养鱼种是获得高产的措施之一。长江流域一般在春节前后放养,北方地区要在水面解冻后放养。

(二)团头鲂的养殖类型及培育措施

1.池塘主养团头鲂

团头鲂的主养池可搭配放养鲢鱼、鳙鱼等滤食性鱼类及底层鱼类鲫鱼等,也可少量配养摄食性鱼类黄颡鱼等。一般每亩投放50~200g团头鲂鱼种1200~1800尾,配养鱼的数量控制在主养鱼的10%~30%,可根据团头鲂的商品规格进行补放,到年底,团头鲂的成活率可达95%以上,商品规格为每尾500g以上。

团头鲂主养技术要点:池塘长方形,池深2.5~3m,水源充足、水质清新,进排水方便,并配备增氧机、自动投饵机等。鱼种放养前7~10天用生石灰清塘,放养的鱼种用20mg/L高锰酸钾溶液浸洗10分钟。高温季节(7—9月),每半月注水1次,每次注水量30cm左右,并适时开机增氧。饲料要求新鲜适口,现购现用,粗蛋白含量前期为30%,中后期为28%。投饲坚持“四定”原则,5—9月每天投喂三四次,其他月份两三次,配合饲料的投喂量控制在鱼体重的2%~4%,并补充一定量的青饲料。

每15~30天用20~25mg/L的生石灰或1mg/L漂白粉全池泼洒,进行池塘消毒,夏季每月用漂白粉进行食场挂袋3~5天,以预防疾病发生。

2.池塘套养团头鲂

团头鲂可在鲫鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼等主养池塘进行套养,一般套养团头鲂的数量占主养鱼的20%左右,以草鱼为主的池塘,团头鲂的放养数量可按1∶1的比例投放。套养品种实行一次放足,年底一次捕捞,成活率可达80%以上。

团头鲂套养技术要点:套养池塘主要需考虑主养品种的食性和生活习性,除常规的清塘、消毒、换水、增氧、防病外,套养团头鲂的鱼种投放规格不宜过小,最好每尾在50g以上,另要加强日常管理,早晚巡塘,观察鱼群摄食、活动、水质、水位变化等情况,并经常检查进出水口设施,防止逃鱼,还要做好各项养殖记录,建立养殖技术档案,以利总结经验。

3.团头鲂的其他养殖模式

团头鲂易于驯食配合饲料,适合高密度集约化养殖,因而其可采用池塘工程化循环水养殖技术模式进行养殖,比如池塘内循环流道养殖、池塘圈养等,在经济条件许可,养殖水面有限的地区可以适当推广。

四、病害防治

(一)细菌性败血症

病原:嗜水气单胞菌、温和气单胞菌等。

症状:病鱼食欲下降,眼眶周围充血,眼球突出,鳃盖、鳍条、腹部出现出血症状,同时腹部出现腹水症状,肛门红肿。发病严重时,剖开病鱼腹腔,可见肠内空无食物,肠道充气膨大或有积水,肠壁出血,腹腔内有淡红色或淡黄色腹水,鱼鳔的后室出血,肝以及肠系膜脂肪组织上均有充血点。

流行情况:该病流行季节较长,每年的4—10月均可发病,6—8月,水温25~28℃时发病最为严重。养殖水质恶化、寄生虫侵袭、投喂劣质饲料和滥用药物为致病主要原因。

防治方法:每半月用生石灰(20~25mg/L)、三氯异氰尿酸(0.2~0.5 mg/L)等药物对池水进行消毒1次;二溴海因全池泼洒,使水体浓度达到0.2~0.3mg/L,同时用氟苯尼考粉拌料投喂,10mg/kg体重,连用4~5天。

(二)赤皮病

病原:荧光假单胞菌。

症状:病鱼在水中游时看上去背鳍硬棘发白,体表局部发炎,分布于尾柄、背部两侧,尤以肛门上端两侧为明显,病灶大小不等,呈点状或斑块状,患病处鳞片松动或脱落。大多数病鱼背鳍、尾鳍、臀鳍基部或全部充血,偶有鳍条腐烂。部分病鱼鳃盖或眼球一侧或两侧有轻度充血。

流行情况:多发生于2~3龄大鱼,当年鱼种也可发生。体表受伤或被寄生虫寄生受损是该病发生的重要诱因。一年四季都有流行,尤其在捕捞、运输后及北方越冬后最易引发流行。

防治方法:用30mg/L聚维酮碘药浴15~20分钟,第二天用二溴海因0.2~0.3mg/L全池泼洒;磺胺嘧啶拌饵投喂,100mg/kg体重,连用5天,第1天药量加倍。

(三)烂鳃病

病原:柱状黄杆菌。

症状:病鱼行动缓慢,常离群独游;鳃部腐烂、充血肿胀,附有大量糊状污物,鳃片粘连,不能正常呼吸。

流行情况:全国各地均有流行,一般在水温15℃以上开始发生,流行于4—10月,尤以夏季流行为盛,常与赤皮病并发。

防治方法:三氯异氰尿酸全池泼洒,使池水成0.2~0.5mg/L浓度;全池遍洒五倍子(先粉碎后用温水冲融),使池水成2~4mg/L浓度。

来源:湖北省农业事业发展中心

编辑:刘昭恒

编审:谢珊

声明:本文转自以上平台,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除