时值二月,2023年的河蟹养殖已正式拉开帷幕,目前各大河蟹养殖区已进入集中放苗季,科学放苗也是制约河蟹早期成活率的关键一环,如何科学放苗笔者分享如下三大关键点,以供参考:

一、吐水

蟹苗投放前吐水工作是必须要重视起来的,吐水一般包括蟹苗出苗塘后的吐水及放养塘吐水两个环节,特别是针对蟹苗需要远距离运输的,苗塘出塘后蟹苗的吐水就显得尤为关键了,如果吐水不彻底或者时间过短,蟹苗运输途中耗氧量就会增大甚至出现苗袋中底层苗缺氧的情况,会显著降低蟹苗的体质,影响最终的放苗成活率。然而蟹苗在放养塘吐水这个环节往往被许多养殖朋友忽略,事实上,放养塘吐水是为了更好的让蟹苗适应新地环境,避免放苗过程中产生过大的应激反应,也是保证放苗成活率的关键措施。

二、泡苗

蟹苗投放前泡苗工作也是必不可少的一环,一方面河蟹在放苗过程中会有应激反应,比如:水环境变化应激、温度应激等;另一方面在人工选苗、运输途中,蟹苗也会产生一定程度的机械损伤,如:残肢、断爪等;因此泡苗工作要围绕提升蟹苗抗应激能力及避免机械损伤诱发的细菌感染两大方面下功夫。

泡苗要点:

1、泡苗溶液浓度不能过低,否则无法达到药浴效果。

2、泡苗选择的消毒产品不可刺激性过大,尽量选择生物消毒类产品。

3、单次泡苗时间不可过长,以免苗袋底部蟹苗缺氧。一般单次泡苗时间维持在一分钟左右时间即可。

4、反复3-4次泡苗。

三、放苗方式

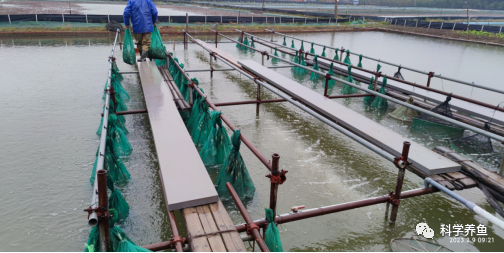

放苗时应将苗种放在岸边浅水处或者泡沫船上,让其自行爬入水中。这种放苗方式可以有效辨别放苗不成功是由于蟹苗自身原因或者水质原因所导致的。如果少部分苗种不能自行爬入水中,则苗种自身存在问题,我们可以将这部分苗种直接剔除掉。如果苗种爬入水中后,反复上岸,在水中待不住,则可能水质存在问题,要及时检测水质。

另外如果蟹苗存在黑鳃、甲壳溃疡等相关症状时,除了泡苗措施外,蟹苗下塘后最好追加一到两次的消毒处理,以免细菌感染严重,降低放苗成活率及一壳蜕壳成功率。当然优质苗种的选择、放苗前的肥水、水草状态的调节、水质检测等方面也与早期蟹苗成活率息息相关,在此不再一一赘述。

总而言之,河蟹养殖必须从细微处入手,抓住每个环节的关键点,才能把事情做好,把管理做到位。

来源:科学养鱼公众号

编辑:邵一玲

主编:谢珊

编审:刘友智 罗辉

监制:田国英

声明:本文转自以上平台,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除