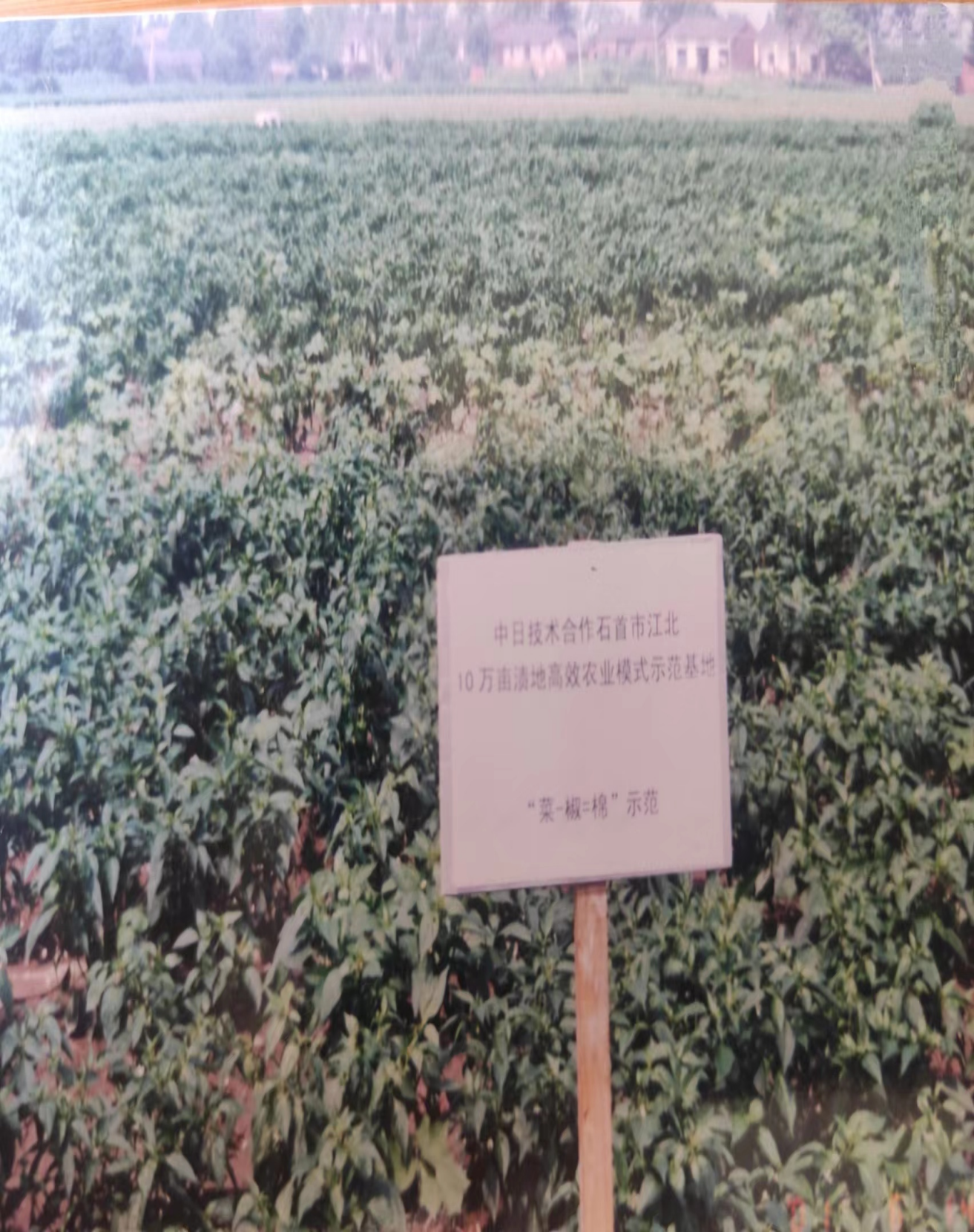

菜—椒=棉花间套高效种植模式(黄智敏摄)

20世纪80年代以来,中国气象局荆州农业气象试验站,以发展高产优质高效农业和建立涝渍地特色产业为目标,以市场为导向,应用生态经济学、农业气象学原理和系统工程方法,合理配置水、土、气候、生物等资源,按照生态序、时空序、物(能)流转换序、产业组链序,通过工程、生态、生物、农艺上的技术改造以及采取适应性措施,实行相宜生物种群(群落)优化配组,试验、示范,推广了一批农业湿地高效种养模式,其经济、社会、生态效益显著。下面简述相关事例:

1、保护地栽培(养殖)的热量增值效应

这里所说保护地栽培(养殖),是指在冬季采用塑料大棚增温反季栽培蔬菜或养殖特种鱼类。现以“菜—椒//棉”连套作模式(冬季大棚增温培育辣椒苗);冬季大棚增温“食用菌—菌渣养蚯蚓—蚯蚓喂月鳢”种养优化组链模式为例,说明保护地栽培和养殖的热量增值效应。

前者冬季塑料大棚栽培辣椒苗,增温效应明显,其棚内比棚外气温有显著增高:12月份平均气温增加5.8℃、1月份增加4.6℃、2月份增加4.3℃、3月份增加5.6℃。江汉平原四湖地区年平均气温虽然为16.3℃,但由于12月至翌年3月大棚内气温平均高出棚外5.1℃,在这种热量条件下及以后自然条件下生长的作物,其年平均气温值可达到17.9℃,由于热量被挖掘,冬季用大棚培育的辣椒苗,4月初移栽棉田用地膜栽培,辣椒产量平均667m2达2691kg,这无疑是热量增值而获得的生物增量效应。

后者利用冬季大棚增温喂养月鳢,12月中旬至次年4月中旬,大棚内平均水温为13.03℃,比棚外(8.06℃)高出4.87℃,这样月鳢在露天鱼池已处于“冬眠”的情况下,因大棚内水温大都保持在月鳢摄食起点温度(9℃)以上,故能继续生长。由于大棚增温明显,冬季在棚内喂养了4个月的月鳢,每尾增重49.03g。

2、气候资源的重叠利用效应

由于作物间、套作后,使过去单作的气候资源又被间、套作物重叠利用,从而提高了气候生产力和光能利用率。如“菜—甜瓜/棉”连套作,棉花苗期植株矮小,无论是土地还是光能资源都浪费严重,加之阴雨日数较多,棉花生长基本上处于劣势,但采用地膜覆盖技术栽培甜瓜,在4-6月份瓜棉共生,重叠共享气候资源,而且因甜瓜园棵、伸蔓后,需水较多,叶面蒸腾作用可降低田间湿度,增加了土壤通透性与导热性能,促进棉花根系发育,有利于其早发。经对试验田测定,5-10cm土壤湿度在55%-65%左右的5、10cm深地温比在土壤湿度为100%时,分别要高出1.2-3.8℃、1.8-3.5℃,可见减湿增温的效应明显。经对1986-1991年多年间套棉田实地考察,棉花单株成桃数平均为28.20个,比单一棉田多3.60个,其中伏前桃多0.14个,而且不仅未影响棉花产量,还在瓜棉共生(栖)地上,平均667m2土地增收1800kg甜瓜,这无疑是气候资源重叠利用效应起到的作用。

3、生物共生的小气候互补效应

如“鱼、鸭”混养模式,由1986-1988年3年的试验结果表明,由于群鸭在鱼池嬉戏、觅食,造成30-40cm水层的机械混合乱流,增强了导热性能,起到了调节水温、降低上下水层温差的作用。据测定结果,鱼鸭混养池早、晚水温比单养池高出0.1-0.5℃,5-9月各月平均日较差为1.7℃,比单养池(2.2℃)低0.5℃左右。此外,水体垂直温差也明显偏小,混养池80cm处与水面的水体垂直温差仅0.1-0.3℃,而单养池其值达0.6-0.8℃。由于混养池水温垂直梯度小、水体层结稳定,可有效阻止因天气突变造成的“上冷下暖”水体热力对流,使深层溶氧不至于逸出,从而减少了鱼浮头现象,并可抑制泛塘。另外,因混养池热容量增大,早春保温、酷暑季节降温的效应明显,由1986年7-8月25天观测数据可知,混养池日最高水温30-33℃之间的日数为19天,比单养池多3天,而33℃以上有害高温日数却比单养池少5天,因此年终混养池667m2水面平均产鱼473kg,比单养池多69kg,若加上养鸭生蛋的收入,混养池比单养池可增收2431.5元,纯收入增加762.26元(以当时的较低物价折算)。

4、气象时空位的优化效应

无论是连、间、套、混作模式或是动物、植物共生(栖)模式,都应因天(气)制宜将各种生物配置到最佳气象时空位。如“油菜—杂交中稻—再生稻×鱼”连作混养,在低湖冷浸田油菜移栽前三边开围沟,中间开十字沟,均按0.8m宽、0.8m深标准,在进水口与出水口设置网栏,防鱼逃离;油菜生长期间,由于深沟抬田,降低了地下水位,改善了田间小气候,能促进油菜正常生长发育,提高产量;油菜收获后移栽杂交中稻,接着投放鱼苗2000尾左右,晒田时缓慢放水,让鱼游入腰围沟中,适当向沟中投饲;稻田养鱼,鱼食杂草、害虫并排粪为肥,既节约了农药开支,又减少了稻田环境污染,而且杂交中稻收割时所留稻桩再生,其再生稻恰在8月下旬抽穗、灌浆充实,正值有利于优质米形成(平均气温22-24℃)的适宜期,有助于提高本来就较优的再生稻米质。

5、结语

在江汉平原农业湿地,因势利导,趋利避害在对气候资源加以有效挖掘和利用之中,其小气候效应显著;而气候资源的可再生性为发展涝渍地优质高效种养模式提供了广阔的前景。但是,天气气候的多变性,又需要在制定高效种养模式计划时根据旱涝、冷暖气候年景的预报进行科学决策,如在多雨渍涝年,就不宜过多间套西瓜,而应间套耐阴耐湿的作物,这样才能事半功倍。

来源:荆州农业气象试验站黄智敏

编辑:邱蕾

主编:焦子焰

编审:罗辉

监制:刘友智

声明:本文转自以上平台,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除