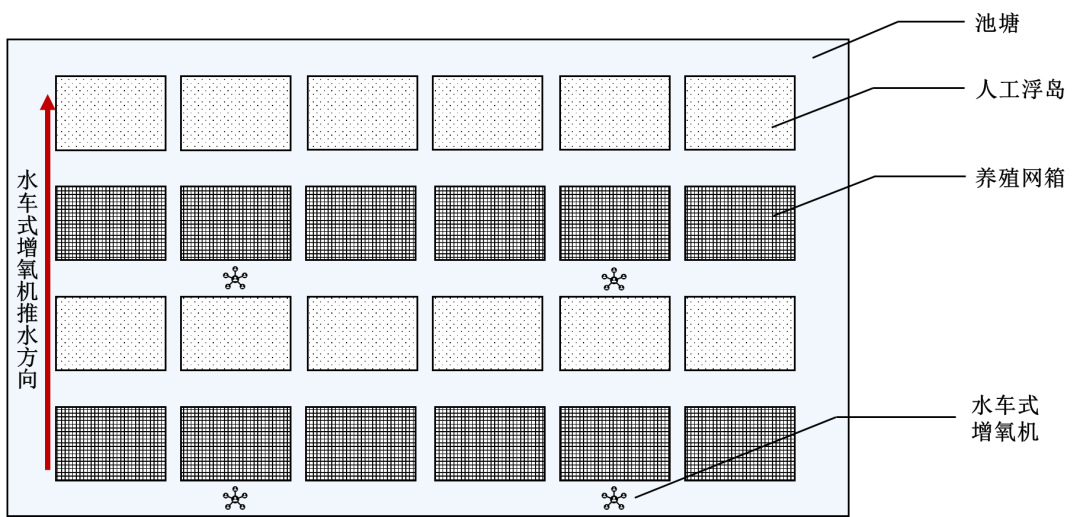

·生物浮岛·

生物膜联合技术

技术原理

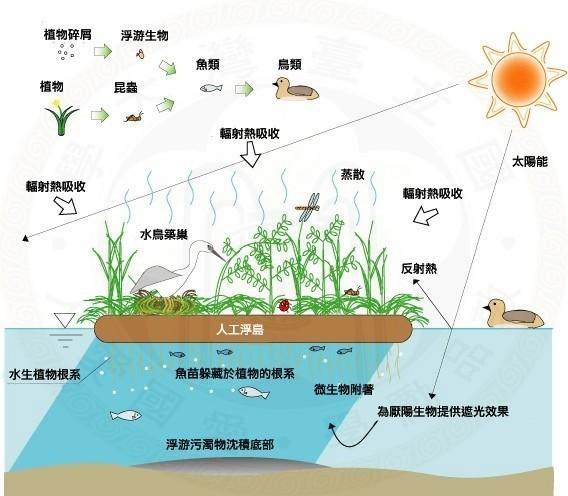

01 生物浮岛原理

利用植物的根系吸收水中的营养物质,减轻水体富营养化现象,并通过光合作用增加水体溶解氧含量,防止水体缺氧,抑制有害藻类的生长。

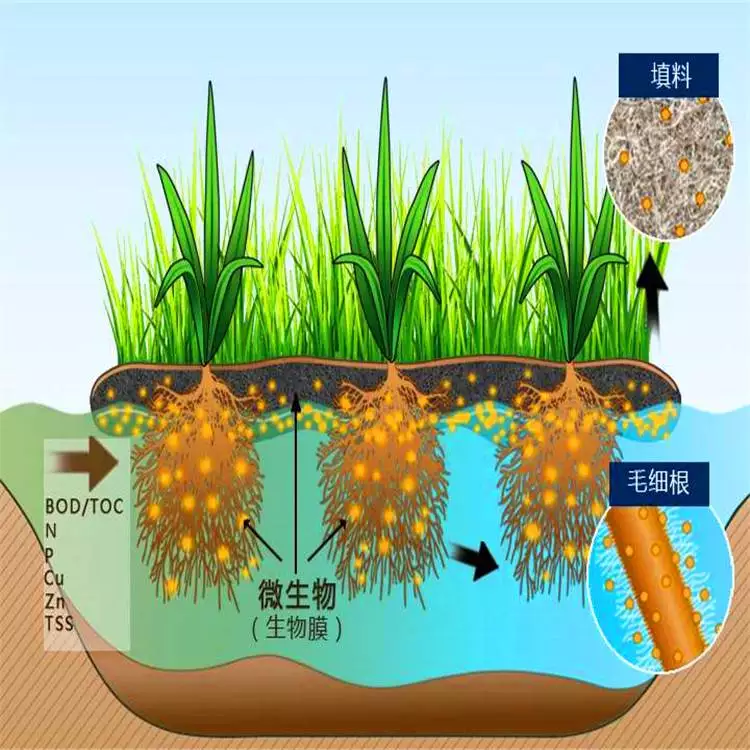

02 生物膜原理

通过生物在水中形成生物膜,利用微生物的新陈代谢和降解能力,将有机物降解为无机物质,从而达到净化水质的目的。

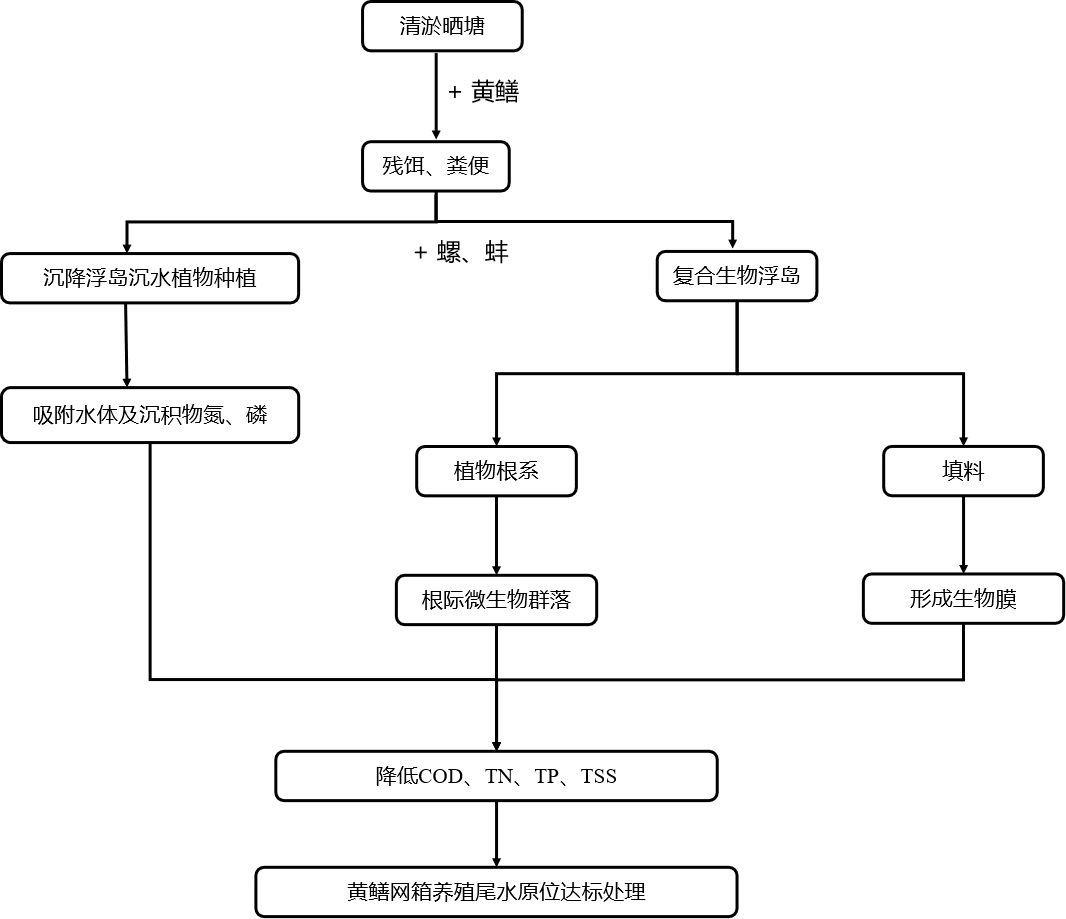

03 多营养层级调控原理

通过生物浮岛、生物膜去除上层水体的氮、磷,利用螺、蚌、鲢、鳙鱼等滤食性动物及鱼类清除残饵及粪便,种植的沉水植物可以吸附底泥氮、磷,抑制沉积物再悬浮,促进生态系统的物质循环和能量流动,实现营养层级调控水质的目的。

意义

🔷 遏制水体污染:生物浮岛 - 生物膜联合处理技术通过植物吸收与微生物降解协同作用,能有效去除黄鳝网箱养殖尾水中的氨氮、总磷、COD 等污染物,显著降低水体富营养化风险,避免因尾水直排导致的水华爆发、鱼类死亡等生态灾害,保护水域生态平衡。

🔷 修复水域生态系统:该技术构建的 “植物 - 微生物 - 水生动物” 立体生态系统,为各类生物提供栖息地和食物来源,促进生物多样性恢复。长期运行可使水域生态系统从受损状态逐步恢复到健康、稳定的状态,重建良性循环的水生生态链。

🔷推动养殖业可持续发展:为黄鳝养殖户提供低成本、高效率的尾水净化方案,帮助其满足环保要求,避免因尾水排放不达标导致的罚款、停产等损失。同时,改善的养殖环境有利于黄鳝健康生长,提高产量和品质,提升养殖户经济效益,保障黄鳝养殖业的长期稳定发展。

技术路线

预期效果

01 短期效果(1-2月)

晒塘清淤后可快速去除底部淤泥中积累的残余饵料、鱼类粪便及死亡藻类,大量去除沉积物中的氮和磷,并同时去除底泥中残余的致病菌。

生物膜初步形成,微生物群落以易附着的异养菌为主,它们快速繁殖,为后续污染物降解奠定基础。

悬浮颗粒被水生植物根系吸附、微生物分解,原本因残饵粪便堆积导致氨氮逐步上升的趋势得到初步遏制,水体浑浊度开始下降。

02 中期效果(3-6月)

随着沉水植物在池塘的定植,可通过根系和叶片,大量吸收水体中的氮、磷等营养元素,显著降低水体富营养化程度。

生物膜成熟稳定,氨氮去除效率提升,亚硝酸盐也因硝化反硝化作用持续降低,水质进一步优化。

微生物与植物根系协同作用,加速有机物的分解和氮磷的转化,微生物与植物根系协同作用,加速有机物的分解和氮磷的转化。

03 长期效果(6月以上)

沉水植物通过光合作用释放大量氧气,增加水体溶解氧含量,并与藻类竞争光照、营养物质,改善水体透明度和景观效果,为鱼类、底栖生物提供良好生存环境,促进水生态系统良性循环。

生物膜经过长期的环境适应性生长,获得较强的自我修复能力,生物膜微生物能适应更广泛的水质、水量和温度变化。在一定程度的水质波动和温度变化下,生物膜系统仍能保持较高污染物去除效率,展现出良好的环境适应性。

经过长期发展,生物浮岛成为一个相对稳定的生态系统。植物、微生物、水生动物在此相互依存,形成复杂的食物链。生态系统的物种丰富度和多样性大幅提高,增强水体生态系统的稳定性和自我调节能力 。

技术优势

高效协同净化 污染物去除全面

植物根系直接摄取水体中氮、磷等营养物质,联合技术对总氮(TN)、总磷(TP)、总有机碳(TOC)等多种污染物去除率均显著高于单一技术,能快速将污染水体修复至良好状态,可实现养殖尾水的前端处理。

环境适应性强 适用场景广泛

运行成本低廉 经济效益显著

技术运行依赖植物和微生物自然净化能力,无需大量化学药剂与复杂设备,降低能耗与维护成本。

构建水下生态系统 丰富生物多样性

形成的复杂空间结构,吸引了鱼类、虾类、螺类等水生动物以及底栖生物聚集,构建起完整的食物链和食物网,促进生态系统的物质循环和能量流动。

生态友好 助力生态修复

生态浮岛为水生生物提供栖息、繁衍场所,生物膜促进微生物群落稳定,增强水体自净能力,恢复水体生态多样性,实现水生态环境良性循环。

(湖北省农业事业发展中心公众号)

来源 | 湖北省农业事业发展中心

编辑 | 万禹龙

编审 | 何聆溪 焦子焰

监制 | 田国英 刘迎春

声明 | 本文转自以上平台,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除