一、什么是“八字精养法”?

“八字精养法”又叫养鱼八字经,是我国广大渔业工作者在长期生产实践中总结来的池塘养鱼高产技术的核心,即“水、种、饵、密、混、轮、防、管”这八个字。

(一)水

俗话说“鱼儿离不开水”,水是鱼类生存的起码条件。这里主要是指水质、水温、水深、水的透明度、水源状况等。管好水是管好鱼的基本条件之一。水质的调节是日常管理中较难也很重要的工作。我国渔业工作者根据长期的探索和实践,总结了养殖水好的标准,即“肥、活、嫩、爽”。

1.“肥”:即天然的饵料生物多,并且大多是鱼类易消化吸收的种类。水质清爽不混浊,透明度适中,溶氧量较高。不仅使鱼的溶氧需要得到保障,也有利于水体中有机物的分解转化。

2.“活”:是指水的颜色要随光照和时间的不同而变化。这主要是因为水体中浮游植物的不同种类而使水体呈现出不同的颜色。水色的变化不仅说明水体中浮游植物的种类丰富,数量大,而且说明浮游植物正处于繁殖的高峰期。

3.“嫩”:水呈豆绿色,这是因为水体中的浮游植物大多为易消化的种类,如果水色呈灰蓝或蓝绿色,说明有些浮游植物的细胞已经衰老,这种水俗称老水”,不利于池鱼的生长。

4.“爽”:是指水质清爽,水面无浮膜,浑浊度较小,透明度适中,水体的溶氧量较高。

水质的调节工作应从注新水、投饵施肥、药物改善水质等几方面入手。注水的方法是分期注水,注水量过大会使水色变淡,水质变瘦,水温过低。投饵要掌握“四定”原则,施肥要掌握“量少、勤施”的原则。每亩池塘通常20~30天定期施生石灰20~25公斤,对防治鱼病也有较好的效果,还能改善水质并使其偏碱性,有利于浮游生物的繁殖生长。

(二)种

包括优良的种苗、鱼种的繁殖培育、新品种的引进驯化、苗种的提纯选优以及投放品种的合理搭配。选择优良纯正的品种进行养殖,就为后期生长提供了保障,奠定了基础。在池塘中进行合理的品种搭配,不仅可以充分利用水体的水层,增加养殖密度,也能充分利用天然饵料,达到节约饵料开支的目的。投放的鱼种应该是规格整齐、体质健壮无疾病。

(三)饵

包括投饵的方法、饵料的种类、配合饵料的配方和加工、饵料与水质的关系、饵料与鱼病的关系等。投饵要做到适时适量,可归纳为“匀、足、好”三个字。投饵方法是依据定时、定点、定质、定量的“四定”原则,投饵量要依据看天、看水、看鱼的“三看”原则。另外,还包括施肥培养池塘中的天然饵料。

(四)密

指合理密养。因地制宜地确定科学的放养密度。放养的密度与鱼的种类有较大的关系。以草鱼为主养鱼的池塘密度要比以青、鲤鱼为主养鱼的密度稀一些。只要混养的品种和比例合适,就能达到密养高产的效果。

(五)混

指合理的混养搭配。包括不同品种的混养,以及同一种鱼大中小规格的混养。这样既可达到充分利用水体和天然饵料的目的,又为轮捕轮放打下了基础,还为第二年的生产准备了大规格鱼种。

(六)轮

指捕大留小、轮捕轮放。目的是调整池塘鱼量,既充分利用养殖水体,又能使部分商品鱼在市场行情较好时起捕上市、提高经济效益,并且在饲养过程中池塘内鱼类始终保持合理的养殖密度。

(七)防

指防治鱼病;防治虫、鸟、兽的危害;防逃、防偷盗;防止水源和水质的污染;防止水质的恶化和缺氧浮头等。这是饲养管理中较重要的措施之一,与水环境有密切的关系。

(八)管

是养鱼八字经的关键,以上叙述的七个方面的技术和措施、最终都要落实到这个“管”字上。主要包括饲养管理、巡塘、看管拦鱼设备等。要管好养殖的鱼,不仅要求饲养人员有较好的技术知识,而且要有较强的责任心和吃苦耐劳精神。

总之,对“八字精养法”的理解应该是:通过采取一切科学有效的措施,解决高密度养殖、投饵和施肥与水中溶氧不足的这些矛盾。达到充分利用水域,实现稳产高产的理想效果。

要想池塘养鱼获得高产、稳产,就应该从这八个方面入手做好工作。这八个方面的经验不是绝对独立的,它们之间有着密切的联系。在生产中,池塘养鱼要根据各种鱼的不同食性、年龄和规格,针对池塘水源的水质状况安排适当的混合密养。在投喂人工饵料的同时,要考虑到充分利用水中的天然饵料。这就要根据各种放养鱼类对环境和饵料的不同要求,充分利用饵料的连锁关系,促进池塘中的各种物质进行良性循环才能使池塘养鱼达到增收节支的效果。

二、池塘环境

(一)位置和形状

选择水源充足、排灌方便、水质良好、交通便利的地方建设池塘。土质最好为壤土,能保水、保肥,池埂牢固,不易倒塌,池形以长边呈东西向的长方形为好。以增加水面光照时间,有利于浮游植物光合作用,也便于拉网操作,长方形长宽比为5:3或3:1,池塘四周不应有高大树木和房屋。

(二)面积和水深

成鱼池面积一般为10亩左右、水深2~3米,面积较大,可借助风力增加溶氧,使水质较为稳定;池水较深,增加了蓄水量,有利于提高鱼产量。

(三)池埂牢固无渗透

埂面宽度可根据不同养鱼方式确定、精料养鱼一般池埂宽4~5米,如果是种青养鱼或综合养鱼、则为10~20米。可利用池埂种植青饲料及经济作物。池底平坦并向排水口一端倾斜,排水管埋入池底部,便于换水。进水口、排水口要设拦鱼栅。

三、鱼种放养

(一)鱼种规格

一般应根据各地不同的气候条件、养殖方式以及各种鱼的生长性能和消费者的习惯灵活掌握。如在长江流域,草鱼放养规格为尾重250~750克、鲢、鳙、鲂的规格分别为50~250克,青鱼放养250~1000克,鲤、鳊的规格为尾重50克,鲫一般放养3~7厘米。

(二)鱼种来源

1.鱼种池培育

主要培育一龄鱼种,每亩放养3厘米夏花1万尾左右,亩产400~500公斤,规格50克左右。也可以采取稀养速成方式,即每亩放3厘米夏花5000尾左右,单产300~400公斤,尾重50克以上。通常育种池占养鱼水面的15%左右。

2.鱼池套养鱼种

采取大、中、小三种规格或大、小两种规格,即经过一段时间培育,将大规格鱼种育成商品鱼上市,中、小规格鱼种育成大、中规格。套养鱼种数量占翌年放养鱼种数量的80%左右。

3.苗种需要计算

某种鱼类鱼种放养量(尾)=成鱼池某种鱼类的产量(公斤)÷平均出塘规格÷该鱼种的成活率

夏花鱼种放养量(尾)=鱼种收获量(尾)÷鱼种成活率

鱼苗需求量(尾)=夏花鱼种收获量(尾)÷鱼苗成活率

计算出鱼种的需求量后,再根据成鱼池放养的规格和培养这些规格及成鱼池套养数量,可算出苗种池的使用面积。

(三)放养时间

长江流域通常是在春节前放养,三北地区要在解冻后放养,这时水温较低,鱼种活动力弱,鳞片紧密,在拉网、运输等操作过程中不易受伤,提高了成活率。另外,由于提早放养,还延长了生长期。放养鱼种时一定要选择晴天,切忌在严寒风雪天气放养。

(四)鱼体消毒

鱼种放养前,除了对鱼池进行清塘消毒外,还应对鱼种进行药物浸浴。

1.药物

漂白粉和硫酸铜(每立方米水用漂白粉10g和硫酸铜8g;将它们分别溶化后再混合),也可以用90%晶体敌百虫(10克/立方米)或3%~4%的食盐水。

2.浸泡方法

(1)鱼种倒入盛有药液的容器中浸洗,如果鱼种多,可以把药液泼洒于捆箱中。

(2)时间长短要根据鱼种体质和水温高低而定,水温低,浸洗时间长;反之则相应缩短,一般为15~30分钟。

(3)每次在容器中浸洗鱼种的数量不能太多,以免造成缺氧死亡,每100公斤水可以放3.3厘米的夏花2000~2500尾,或13厘米左右鱼种250~300尾。

(4)观察鱼种活动情况,如在浸洗中发现异常(鱼浮头或挣扎),必须迅速转人清水中。

(五)混养密养

1.合理搭配-混养

(1)混养的作用

我国主要的养殖鱼类,按照它们的栖息习性,可以分为上层鱼(鲢、鳙)、中下层鱼(草、鳊、鲂)和底层鱼(青鱼、鲤、鲫、罗非鱼等);从食性看,鲢、鳙吃浮游生物,草鱼、鳊、鲂主要摄食草类,青鱼、鲤吃螺蚬,鲫吃有机碎屑和小型底栖动物,罗非鱼吃丝状藻类、腐殖质、底栖生物、水生昆虫等。因此,将这些鱼类进行同池混养,不仅可以充分利用池塘的水体空间及饵料资源,而且可以发挥鱼类之间的互利作用,并为实行轮养和翌年准备了大规格鱼种,显著地提高了经济效益。

(2)混养类型

在池塘中进行混养时,各种鱼类之间应合理搭配,并要确定主体鱼。主体鱼就是指以1~2种鱼为主养鱼,在放养数量或重量上占较大比例,对提高产量起主要作用。配养鱼可达7~8种,主要以池中的天然饵料和主养鱼的残剩饵料为食,但是如果加大投饵量,对增产将产生积极的影响。

(3)混养方式

以草鱼或青鱼为主,混养鲢、鳙,搭配少量鲤、鲫、鳊。以鲢、鳙为主,混养草鱼,搭配少量的鲤、鲫、鳊、鲂。以鳙为主,混养草鱼、鳊。

(4)正确处理混养鱼类之间的关系

鲢、鳙的比例:通常每放养3~5尾鲢,搭配1尾鳙。这主要是因为鲢的抢食能力强,且成鱼池内浮游植物量远多于浮游动物,如鳙放多了,就得不到足够的食物而使生长受到抑制。

青鱼和草鱼的比例:草鱼喜欢水质清新的环境,因青鱼池在8~9月投饲量增加,水质变肥会抑制草鱼生长,故在以青鱼为主的池塘,不宜过多放养草鱼。

草鱼、青鱼与鲤、鲫、团头鲂的比例:主养草鱼池,每放养1公斤草鱼种可搭配50克重的鲤1尾;放养1公斤草鱼种可搭配13厘米左右的团头鲂10尾左右;主养青鱼池,每放养1公斤青鱼种可搭配12厘米长的鲤2~4尾。

罗非鱼和鲢、鳙:一般在上半年重点抓好鲢、鳙饲养,使它们在6~8月达到起捕规格上市,下半年抓好罗非鱼饲养。另外,要控制罗非鱼密度并及时将达到商品规格的罗非鱼捕捞上市。

除鲢、鳙为主的类型外,鲢、鳙在其他养殖类型中均应作为重要的配养鱼,一般可占全池总产量的30%左右。

2.放养密度的确定

(1)池塘条件

水源良好的池塘,鱼种放养密度可适当增加,反之就应适当减少。较深、较大的池塘放养密度比较浅、较小的池塘高一些。

(2)鱼种的种类与规格

不同种类的鱼,其规格、生长速度和养成商品鱼的大小有差异,故放养密度也不同。规格较大的鱼(如草鱼、青鱼)要比规格较小(鲫、鳊等)的放养尾数少而放养重量大。另外,混养多种鱼类的鱼池,放养量大于单养或混养种类少的鱼池。

(3)饲料肥料供应量

在饲养中如有充足的饲料和肥料,则放养量可增加,否则就应适当减少。

(4)管理水平及历年养鱼情况

养鱼经验丰富,管理精细,设备条件好,放养密度可大些。还可以根据历年的放养量、产量和产品规格决定放养密度。如果鱼的生长情况良好,浮头次数不太多,饵料系数不高,说明放养密度较适宜。反之,放养密度就要相应调整。

(六)轮捕轮放

轮捕轮放是指采取不同鱼类、不同规格的鱼种,一次放足,分期扦捕,捕大留小,捕大补小。

1.轮捕轮放的作用

在鱼类养殖过程中。始终保持较合适的密度,可发挥池塘的生产潜力,提高饲料、肥料的利用率,解决大规格鱼种的供应问题,有利于鱼产品的均衡上市和资金周转,提高经济效益。

2.方法

轮捕轮放的放养对象主要是鲢、鳙,其次是草鱼、鳊。

(1)鱼种放养

年初投放的大、中、小等不同规格的鱼种,均来自于上年培养的未达起水规格的老口鱼种和套养的仔口鱼种,补放的鱼种,前期是上年转池的二龄鱼种,后期是当年育成的10厘米以上的鱼种。

(2)鱼种套养

6~7月、每亩套养夏花鳙100尾或鲢300尾左右,并可适量套养13厘米左右的团头鲂200尾或草鱼300尾。

(3)轮捕轮放的次数

5~10月,一般轮捕6~7次,轮放鱼种3~4次。

(4)根据鱼体规格和市场行情变化及时起捕上市。

3.操作中注意的事项

(1)捕捞前一天停止投饵,并将水面草渣、污物捞清。

(2)在下半夜至黎明前捕捞。如果天气闷热欲下雷阵雨,发现鱼正浮头或预测鱼可能浮头时不宜下网。

(3)当鱼被围起集中后,先将未达上市规格的鱼迅速放回池中,再将网中已达到食用规格的鱼捕起上市。

(4)每口鱼池下网次数不宜过多,一般只捕一次,避免惊动全池的鱼,捕捞结束后,马上注入新水或开增氧机,直至日出。

四、施肥与投饵

(一)施肥

1.基肥

施放基肥的数量一般应根据池塘肥瘦、主养鱼类及肥料的种类等灵活掌握。

(1)新鱼池或瘦水塘

每亩施有机肥料500~1000公斤,可将各种青草施入池底,并铺一层淤泥,蓄水20厘米,待其腐烂后再注水。

(2)老塘或肥水塘

这类塘可少施肥或不施基肥。如果施基肥,通常可将肥料堆放岸边的浅水处,每隔3~5天翻动一次,使肥料分解后扩散于水中。

2.追肥

施追肥应掌握及时、均匀和量少次多的原则。施肥量不宜过多,以防止水质突变。在鱼类主要生长季节,由于大量投饵,鱼类摄食量大,粪便、残饵多,池水有机物含量高,因此水中的有机氮肥高,此时不必施用耗氧高的有机肥料而应施无机磷肥,以保持池水“肥、活、嫩”。

3.施肥方法

(1)有机肥

粪便在使用前应腐熟发酵,绿肥扎成捆后均匀堆放在池塘一角,隔2~3天翻动一次。池塘要求透明度30厘米左右,可用手臂进行测量,将手伸入水中,手指弯曲成90°角,未达肘部不见手掌,水色为油绿色或褐绿色、茶褐色,即为肥水。在水温较高、鱼类吃食旺盛的季节,应量少次多;而在早春或晚秋,要求量大次少,通常是7~10天施一次,每次每亩施100公斤左右为宜。如果水质已老化,应先排出部分老水,并适当泼洒生石灰调节水质后再追肥,雨天或闷热天气不施肥。

(2)无机肥

要适时施肥,当水温处在20~30℃时施肥为好,一般在5~9月,选择温度较高的晴天中午施。氮、磷肥的搭配比例,可参照生产经验估算。通常1公斤尿素配2公斤过磷酸钙(如果是有机质多的老池或黄壤沙质土则为1:2.5~3);1公斤氯化铵配1~1.5公斤过磷酸钙;1公斤碳酸氢氨配1~1.2公斤过磷酸钙。如果能测定池水氮、磷含量比例再准确施肥,会产生更好的效果。根据天气、水质灵活掌握施肥用量和次数。水中化肥的肥效消失时间在高温时为3~5天,正常的天气为7~10天,因此,每年7~9月每隔3~5天施一次,6月和10月5~7天一次,4月、5月、11月7~10天一次,2~3月则20天左右一次。每次每亩210公斤左右。追肥之前,将化肥用水充分溶解后再泼洒,先施磷肥,后施氮肥。无机肥和有机肥在交替使用或同时使用时,必须摸清肥料的特性,以减少损失。磷肥和含氨态氮的化肥均不能和草木灰、石灰等混合。如果池塘使用生石灰,一般10~15天后施磷肥。

(二)投饵

1.投饵量

(1)青饲料

计算全年的投饵量时,应根据鱼种的放养量、规格、增重倍数和饵料系数来确定,月投饵量则主要根据各月的水温、鱼类生长、饵料供应及历年养鱼经验而定,每天饵量可以大致按照日投饵量除以全月天数得出,通常中旬取平均数,上旬低于中旬,高于上月下旬,下旬高于中旬。

(2)精料

如果完全用精料投喂,可以参照前述的原则和方法,按鱼类体重的1%~5%来计算日投饵量。

2.投饵方法

要求做到“四定”。

(1)定时

投青料每天上午8~9点和下午3~4点时各投一次。如果用配合饲料,应适当增加每天投饵次数,如4月和11月每日1~2次,5月和10月每日3次,6~9月每日4次,投饵量上午占40%、下午60%。

(2)定位

草料投在浮性草料框内,并用木棒固定。精料投在饵料台上,可在水面下30厘米用芦苇搭一个1平方米的饵料台,四角用小木棒或小毛竹固定。

(3)定质

根据各种鱼不同的生长阶段,投喂新鲜、清洁适口的饲料,配合饲料要求营养全面。

(4)定量

做到均匀投喂,切忌忽多忽少。

五、日常管理

(一)水质调节

1.早春时,待水温逐渐回升后,保持池水1米左右。如果水质出现老化,注入适量新水10~20厘米,4月底或5月初将水加到最高水位。

2.在6~9月,每隔10天左右加一次新水,每次加水10厘米左右,如水质恶化,先排出一部分水后再灌新水。

3.因受条件限制不能适时注水时,隔10~15天在晴天中午搅动一次塘底,每次搅动的面积不宜超过池塘的一半。

4.每隔25天左右施一次生石灰、每亩每次15~20公斤,溶解后全池泼洒。

(二)防止浮头

1.预测浮头

(1)水温高、水质过肥(透明度在20厘米以下)池鱼常会在黎明或半夜以后浮头。

(2)傍晚下雷阵雨,或者白天起南风,夜间转北风,易发生浮头。

(3)正常情况下,鱼类吃食突然减少,说明水中缺氧,鱼类将浮头。

(4)梅雨季节光照强度弱,易引起池鱼浮头。

2.防止浮头的措施

(1)天气阴雨连绵,及时开增氧机。

(2)池水过肥,在下午3点以前加新水。

(3)预测鱼类将浮头时适当减少投饵、施肥量。

(4)如夏季估计在傍晚下雷阵雨,在中午开增氧机。

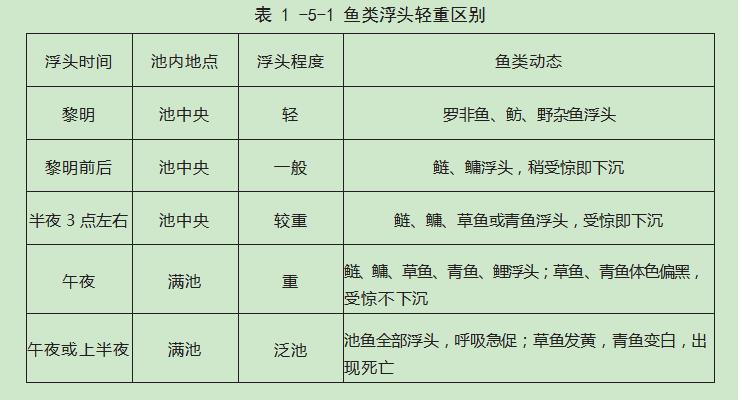

3.浮头轻重的判断(见表1-5-1)

4.浮头的解救

(1)当池鱼发生浮头时,应及时加注新水或开增氧机;如浮头较严重,先排去部分老水,再灌新水。

(2)注水时应让水流平水面冲击,使鱼群能集中在溶氧较多的水流处,如进水管不易与水面平,可用木板或石块对注水流消力,使水呈抛散状入池,通常冲水或开增氧机一直要待日出后才能停机。

(3)情况紧急,可以每亩用明矾4公斤左右或食盐7~10公斤,溶解后全池泼洒。

(4)发生严重浮头或泛池时,切勿立即下水捞鱼,否则使其受惊加速死亡。应待泛池后,捞出浮于水面的死鱼,再用网拉捞沉入池底的死鱼。

(5)增氧机的使用。一般5~10亩精养池可配一台3千瓦叶轮增氧机,根据实际情况灵活掌握开机时间,即晴天中午开,阴天早晨开,连绵阴雨半夜开,傍晚不开,浮头立即开。鱼类生长旺季坚持每天中午开。

(三)健全养鱼档案

在日常管理中,做好鱼池的原始记录,健全养鱼档案,对于不断总结经验、改进养殖技术、降低生产成本和提高经济效益有十分重要的作用。养鱼档案主要包括放养情况(鱼种放养种类、规格、数量等)、天气情况、投饵施肥情况(投饵和施肥的种类、数量、效果及日期)、鱼病防治情况、鱼体成长和捕捞情况。

来源:湖北省农业事业发展中心

编辑:刘昭恒

编审:谢珊

声明:本文转自以上平台,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除